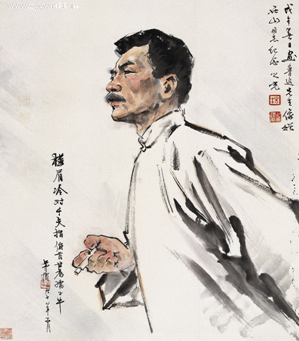

1936年10月19日,鲁迅在上海逝世,举国上下,人们用各种方式表达沉痛悼念。阿累和鲁迅仅见过“一面”,但鲁迅的外貌和言行给他留下了深刻印象,以小见大,表现出鲁迅热爱劳动人民和关怀进步青年的高尚品格,而阿累作为青年一代,期望踏着鲁迅的足印继续前进。这是作者写作本文的原因。文章回忆的是四年前的往事,写成于鲁迅逝世的当月。作者思念和敬仰鲁迅,情真意切,十分感人。本文最初发表于黎烈文主编的《中流》半月刊。

阿累说:“虽然我从青年时代起就非常崇敬先生,爱读先生的文章,又和接近先生的人,如欧阳山、张天翼、胡风等人熟悉并往来密切,但遗憾的是我和先生本人却无来往。我仅在四年前到内山书店购书时,曾和先生有过一次偶然相遇。那时,我还是上海英商公共汽车的售票员。先生对于素不相识的一个普通工人的我,那么慈爱和殷切的帮助,使我深深感动而又感激。一面,永远铭刻在我的心头,永远激励着我前进。”